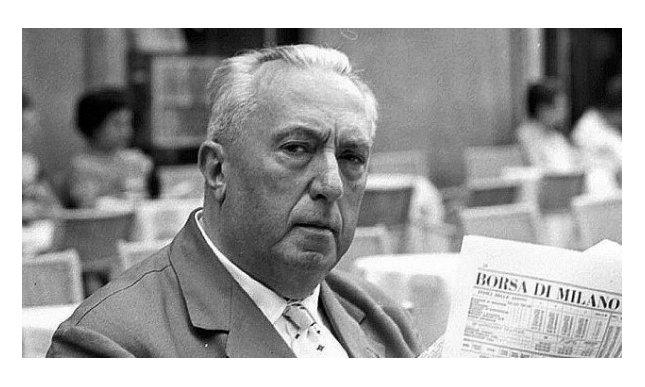

Carlo Emilio Gadda, l’ingegnere della lingua italiana, ha stravolto con la sua orginalità sempre pungente la narrativa italiana (e non solo dell’Italia) del Novecento utilizzando il suo personalissimo stile di scrittura mescolando linguaggi diversi, tra dialetti e neologismi creati da lui stesso fondendoli con umorismo e tanta satira.

E così, sul mio portale di Enogastronomia, nella cartegoria STORIE NELLA STORIA scrivo di Gadda e dei suoi “ossibuchivori”.

Storia e ricetta dell’Ossobuco

Almeno una volta nella vita, da buon italiano, dovrai assaggiare questa pietanza. Si tratta di un taglio molto tenero di carne di vitello, nello specifico geretto posteriore.

Clicca qui e scopri i diversi tagli di carne di bovino e come distinguerli

Solitamente l’ossobuco ha uno spessore di circa 4 cm ed è caratterizzato dall’osso centrale al cui interno troviamo la parte più grassa e gustoss, il midollo

Già nel 1891 il grande Pellegrino Artusi inserì all’interno del suo “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene“l ricetta dell’Oss Buss descrivendolo come il piatto che solo i milanesi sapevano cuocere a puntino.

“Questo è un piatto che bisogna lasciarlo fare ai Milanesi, essendo una specialità della cucina lombarda. Intendo quindi descriverlo senza pretensione alcuna, nel timore di essere canzonato”

Pellegrino Artusi.

Ma solo nel 2007 l’ossobuco alla milanese ha ricevuto il riconoscimento De. Co. (Denominazione Comunale) dal Comune di Milano.

Ma come si cucina?

Ingredienti per 4 persone:

- 4 ossibuchi;

- 50 g di farina 00;

- 50 g di burro;

- ½ litro di brodo;

- 1 gambo di sedano;

- 1 carota;

- ½ cipolla;

- vino bianco q.b.;

- prezzemolo q.b;

- 1 spicchio d’aglio;

- scorza di limone grattugiata q.b.;

- olio extra vergine d’oliva;

- sale e pepe q.b.;

PROCEDIMENTO

Iniziamo a preparare il brodo. In una padella tagliate le cipolle e lasciatele rosolare con un filo d’olio. Sfumate poi con del vino bianco e cuocetele fino ad ammorbidirle. Mettete da parte le cipolle e nella stessa padella iniziate a rosolare gli ossobuchi aggiungendo il burro. Ma prima, con l’aiuto di un paio di forbici, praticate delle incisioni sul tessuto connettivo; questo eviterà che si arriccino durante la cottura. Dopo infarinate gli ossibuchi da entrambi i lati e fateli cuocere nella padella rosolandoli a fiamma medio-alta. Girateli dopo cinque minuti e continuate la cottura: dovrà formarsi una crosticina su entrambi i lati. Sfumate poi col vino bianco, fatelo evaporare e poi unite il bordo e le cipolle precedentemente ammorbidite. Coprite con coperchio e fate cuocere per mezz’ora. Girate gli ossobuchi dall’altro lato e continuate la cottura per altri venit minuti circa (fate attenzione a non asciugarli troppo). Intanto tritate finemente il prezzemolo e gli spicchi d’aglio. A cottura ultimata aggiungete il trito di prezzemolo e aglio agli ossobuchi ed aromatizzate con la scorza grattugiata di limone

La cognizione de dolore

Si tratta di un romanzo incompiuto dello scrittore italiano Carlo Emilio Gadda, composto tra il 1938 e il 1941ed è all’interno di quest’opera che l’autore, descrivendo un gruppo di borghesi a tavola in un locale, strappare loro la maschera di raffinata rispettabilità riducendoli a pure macchine per mangiare.

Chi ha studiato un po’ di letteratura italiana sa bene che Gadda è celebre per la bizzarria del linguaggio usato nelle sue opere, affascinante e tanto tematico. Un caos quasi impossibile da decifrare ma capace di reinventarsi e restare sempre meravigliosamente attuale. Tra le tante parole inventate troviamo “Ossibuchivoro” sinonimo ironico di “lombardo” ma che possiede anche una sfumatura scherzosa ed anche particolarmente spregiativa.

(tratto da “La Cognizione del dolore” di Carlo Emilio Gadda)

Camerieri neri, nei “restaurants”, avevano il frac, per quanto pieno di padelle: e il piastrone d’amido, con cravatta posticcia. Solo il piastrone s’intende: cioè senza che quella imponentissima fra tutte le finità pettorali arrivasse mai a radicarsi in una totalitaria armonia, nella fisiologia necessitante d’una camicia. La quale mancava onninamente. Pervase da un sottile brivido, le signore: non appena si sentissero onorare dell’appellativo di signora da simili ossequenti fracs. “Un misto panna-cioccolato per la signora, sissignora!”. Era, dalla nuca ai calcagni, come una staffilata di dolcezza, “la pura gioia ascosa” dell’inno.

E anche negli uomini, del resto, il prurito segreto della compiacenza: su, su, dall’inguine verso le meningi e i bulbi: l’illusione, quasi, d’un attimo di potestà marchionale. Dimenticati tutti gli scioperi, di colpo; le urla di morte, le barricate, le comuni, le minacce d’impiccagione ai lampioni, la porpora al Père Lachaise; e il caglio nero e aggrumato sul goyesco abbandono dei distesi, dei rifiniti; e le cagnare e i blocchi e le guerre e le stragi, d’ogni qualità e d’ogni terra; per un attimo! per quell’attimo di delizia. Oh! spasimo dolce! Procuratoci dal reverente frac: “Un taglio limone-seltz per il signore, sissignore! Taglio limone-seltz al signore!”. Il grido meraviglioso, fastosissimo, pieno d’ossequio e d’una toccante premura, più inebriante che melode elisia di Bellini, rimbalzava di garzone, di piastrone in piastrone, locupletando di nuovi sortilegi destrogiri gli ormoni marchionici del committente; finché, pervenuto alla dispensa, era “un taglio limone-seltz per quel belinone d’un 128!”. Sí, sí: erano consideratissimi, i fracs. Signori seri, nei “restaurants” delle stazioni, e da prender sul serio, ordinavano loro con perfetta serietà “un ossobuco con risotto”.

Ed essi, con cenni premurosi, annuivano. E ciò nel pieno possesso delle rispettive facoltà mentali. Tutti erano presi sul serio: e si avevano in grande considerazione gli uni gli altri.

Gli attavolati si sentivano sodali nella eletta situazione delle poppe, nella usucapione d’un molleggio adeguato all’importanza del loro deretano, nella dignità del comando. Gli uni si compiacevano della presenza degli altri, desiderata platea. E a nessuno veniva fatto di pensare, sogguardando il vicino, “quando è fesso!”. Dietro l’Hymalaia dei formaggi, dei finocchi, il guardasala notifica le partenze: “!Para Corrientes y Riconquista! !Sale a las diez el rápido de Paraná! !Tersero andén!”. Per lo più, il coltello delle frutta non tagliava. Non riuscivano a sbucciar la mela. O la mela gli schizzava via dal piatto come sasso di fionda, a rotolare fra scarpe lontanissime.

Allora, con voce e dignità risentita, era quando dicevano: “Cameriere! ma questo coltello non taglia!”. Tra i cigli, improvvisa, una nuvola imperatoria. E il cameriere accorreva trafelato, con altri ossibuchi: ed esternando tutta la sua costernazione, la sua piena partecipazione, umiliava sommessa istanza appiè il corruccio delle Loro Signorie: (in un tono più che sedativo): “provi questo, signor Cavaliere!”: ed era già trasvolato. Il quale “questo” tagliava ancora meno di quel di prima.

Oh, rabbia! mentre tutti, invece, seguitavano a masticare, a bofonchiare addosso agli ossi scarnificati, a intingolarsi la lingua, i baffi. Con un sorriso appena, oh, un’ombra una prurigine d’ironia, la coppia estrema ed elegantissima, lui, lei, lontan lontano, avevan l’aria di seguitar a percepire quella mela, finalmente immobile nel mezzo la corsía: lustra, e verde, come l’avesse pitturata il De Chirico. Nella quale, bestemmiando sottovoce, alla bolognese, ci intoppavano ogni volta le successive ondate dei fracs-ossibuchi, per altro con lesti caldi in discesa, e quasi in rimando, l’uno all’altro: alla Meazza, alla Boffi.

Erano degli strameledísa buccinati via come sputi di vipera, non tanto sottovoce però da non arrivare a capir cosa fossero: da dietro pile di piatti in tragitto, o di bacinelle di maionese, o cataste d’asparagi di cui sbrodolava giù burro sciolto sul lucido; perseguiti poi tutti, tutt’a un tratto, da improvvise trombe marine di risotti, verso la proda salvatrice. Tutti, tutti: e più che mai quei signori attavolati.

Tutti erano consideratissimi! A nessuno, mai, era venuto in mente di sospettare che potessero anche essere dei bischeri, putacaso, dei bambini di tre anni. Nemmeno essi stessi, che pure conoscevano a fondo tutto quanto li riguardava, le proprie unghie incarnite, e le verruche, i nèi, i calli, un per uno, le varici, i foruncoli, i baffi solitari.

Neppure essi, no, no, avrebbero fatto di se medesimi un simile giudizio. E quella era la vita. Fumavano. Subito dopo la mela. Apprestandosi a scaricare il fascino che la lunga pezza oramai, cioè fin dall’epoca dell’ossobuco, si era andato a mano a mano accumulando nella di loro persona – (come l’elettrico nelle macchine a strofinío) – ecco, ecco, tutti eran certi che un loro impreveduto decreto avrebbe lasciato scoccare sicuramente la importantissima scintilla, folgore e sparo di Signoria su adeguato spinterogeno ambientale, di forchette in travaso. Cascate di posate tintinnanti! Di cucchiaini! Ed erano appunto in procinto di addivenire a quell’atto imprevisto, e però curiosissimo, ch’era cosí instantemente evocato dalla tensione delle circostanze.

Estraevano, con distratta noncuranza, di tasca, il portasigarette d’argento: poi, dal portasigarette, una sigaretta, piuttosto piena e massiccia, col bocchino di carta d’oro; quella te la picchiettavano leggermente sul portasigarette, rinchiuso nel frattempo dall’altra mano, con un tatràc; la mettevano ai labbri; e allora, come infastiditi, mentre che una sottil ruga orizzontale si delineava sulla lor frotte, onnubilata di cure altissime, riponevano il trascurabile portasigarette. Passati alla cerimonia dei fiammiferi, ne rinvenivano finalmente, dopo aver cercato in due o tre tasche, una bustina a matrice: ma, apertala, si constatava che n’erano già stati tutti spiccati, per il che, con dispitto, la bustina veniva immantinenti estromessa dai confini dell’Io.

E derelitta, ecco, giaceva nel piatto, con bucce. Altra, infine, soccorreva, stanata ultimamente dal 123° taschino. Dissigillavano il francobollo-sigillo, ubiqua immagine del Fisco Uno e Trino, fino a denudare in quella pettinetta miracolosa la Urmutter di tutti gli spiritelli con capocchia. Ne spiccavano una unità, strofinavano, accendevano; spianando a serenità nuova fronte, già cosí sopraccaricata di pensiero: (ma pensiero fessissimo, riguardante, per lo più, articoli di bigiutteria in celluloide). Riponevano la non più necessaria cartina in una qualche altra tasca: quale? oh! se ne scordano all’atto stesso; per aver motivo di rinnovare (in occasione d’una contigua sigaretta) la importantissima e fruttuosa ricerca. Dopo di che, oggetto di stupefatta ammirazione da parte degli “altri tavoli”, aspiravano la prima boccata di quel fumo d’eccezione, di Xanthia, o di Turmac; in una voluttà da sibariti in trentaduesimo, che avrebbe fatto pena a un turco stitico. E cosí rimanevano: il gomito appoggiato sul tavolino, la sigaretta fra medio e indice, emanando voluttuosi ghirigori; mescolati di miasmi, questo si sa, dei bronchi e dei polmoni felici, mentre che lo stomaco era tutto messo in giulebbe, e andava dietro come un disperato ameboide a mantrugiare e a peptonizzare l’ossobuco. La peristalsi veniva via con un andazzo trionfale, da parer canto e trionfo, e presagio lontano di tamburo, la marcia trionfale dell’Aida o il toreador della Carmen. Cosí rimanevano.

A guardare. Chi? Che cosa? Le donne? Ma neanche. Forse a rimirare se stessi nello specchio delle pupille altrui. In piena valorizzazione dei loro polsini, e dei loro gemelli da polso.

E della loro faccia di manichini ossibuchivori.